活火山の3D画像 鳴子

鳴子火山はカルデラと溶岩円頂丘からなり、最高地点は尾ヶ岳の470mです。10万年前~7万円前以降の2回の火砕流流出によりカルデラが形成されたと考えられています。過去1万年間に5回の噴火があり、最新は837年の水蒸気噴火です。

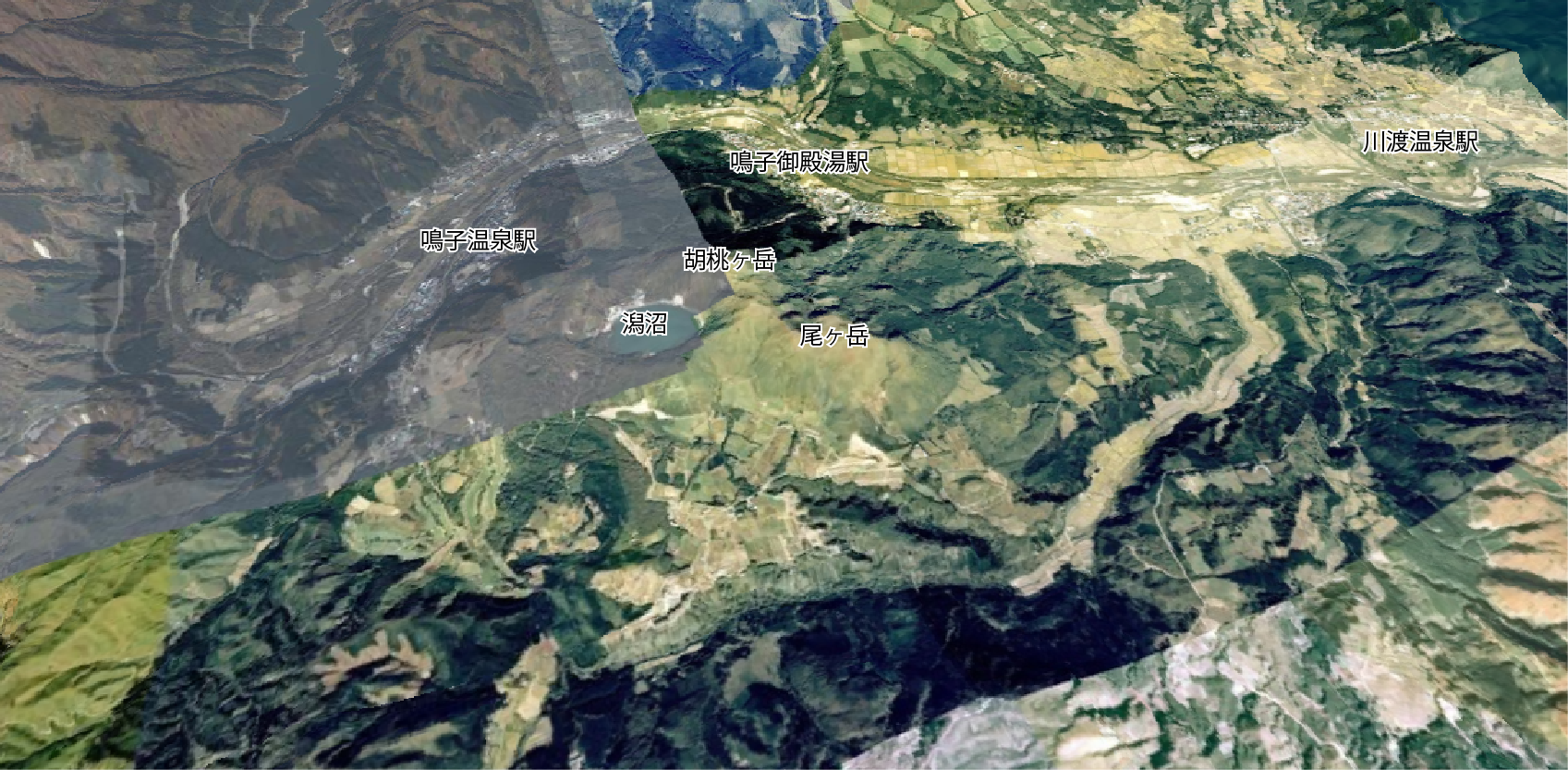

■ 鳴子の3D画像 鳴子の南側から見た画像になります。

標高モデルはASTER GDEM、画像は国土地理院オルソ画像を用いて作成しました。

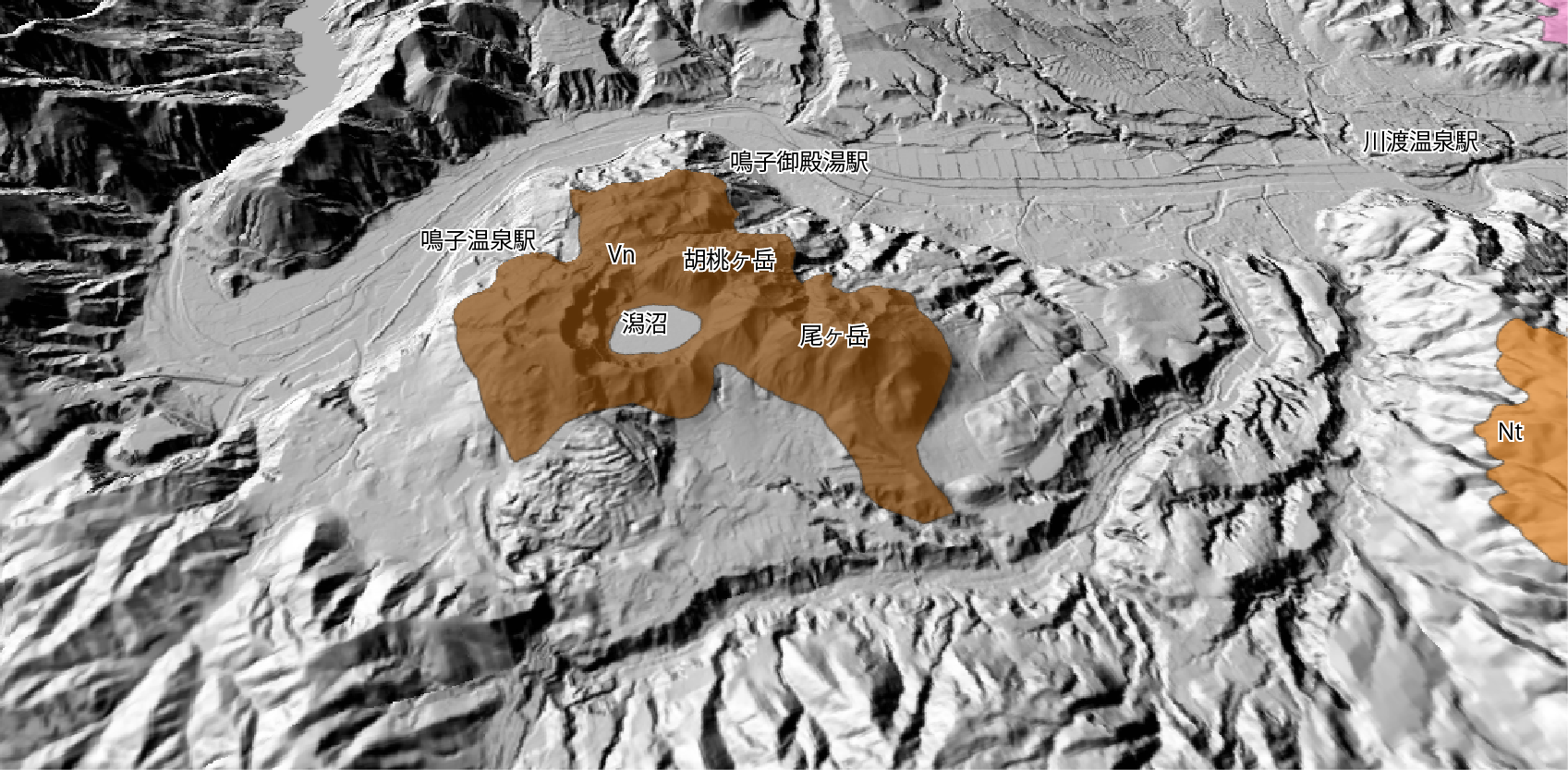

■ 鳴子の3D地質図 鳴子の南側から見た画像になります。

Vn:鳴子火山噴出物

地質図は、大沢ほか(1988)をデジタル化しました。

標高モデルはASTER GDEMを用いました。

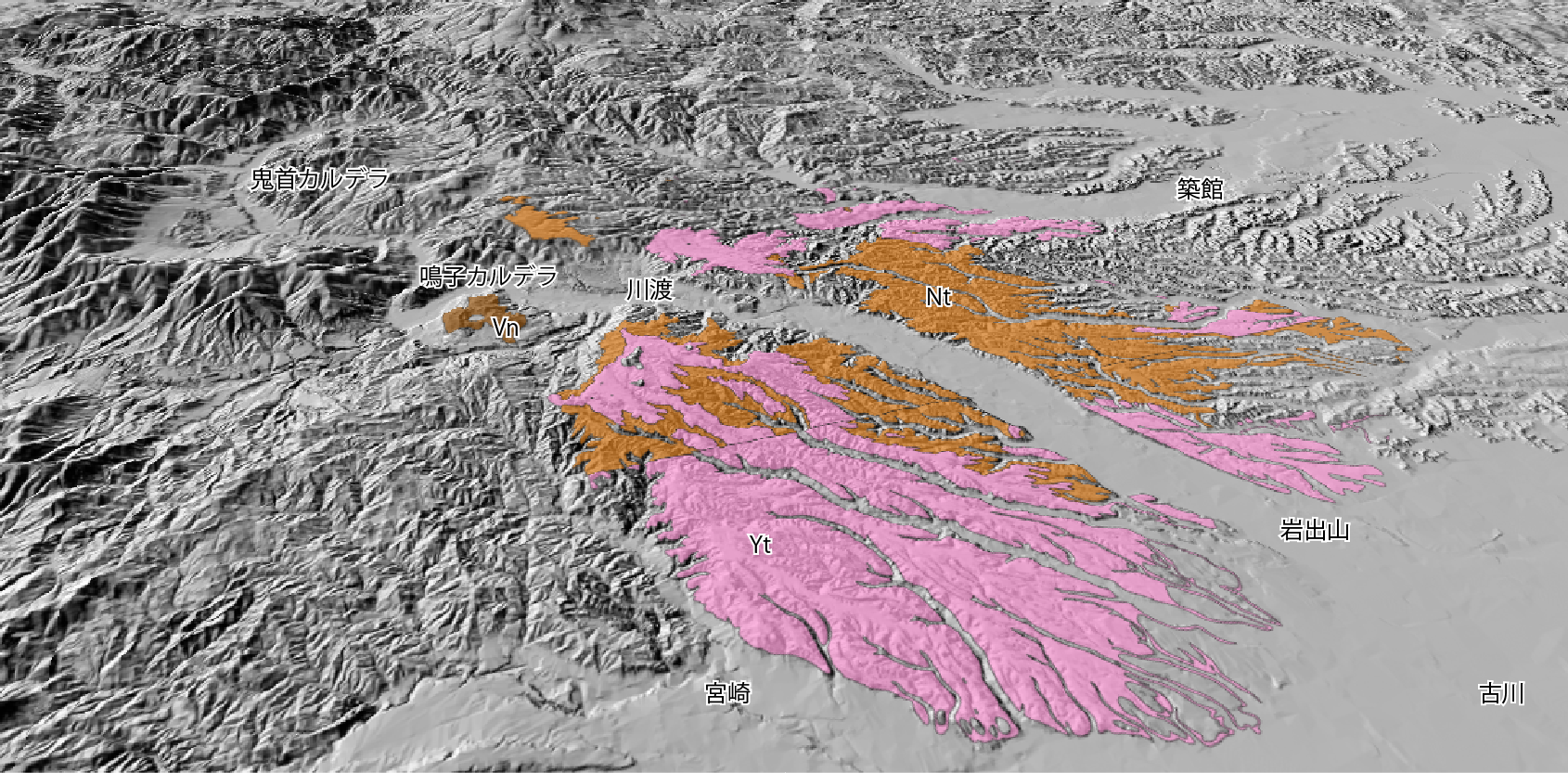

■ 鳴子の3D地質図 鳴子の南東側から見た画像になります。

Vn:鳴子火山噴出物、Nt:荷坂凝灰岩、Yt:柳沢凝灰岩、

荷坂凝灰岩(荷坂火砕流)は10万年前~7万年前、柳沢凝灰岩(柳沢火砕流)は7万年前以降とされ、2回の火砕流流出により鳴子カルデラが形成されたと考えられています。

地質図は、北村ほか(1981)、大沢ほか(1988)、土屋ほか(1997)をデジタル化したシェープファイルを用い、接続部は編集しました。

標高モデルはASTER GDEMを用いました。

引用文献

北村信・大沢穠・石田琢二・中川久夫(1981)5万分の1地質図幅「古川」.地質調査所.

大沢穠・広島俊男・駒澤正夫・須田芳朗(1988)20万分の1地質図幅「新庄及び坂田」.地質調査所.

土谷信之・伊藤順一・関陽児・巌谷敏光(1997)5万分の1地質図幅「岩ヶ崎」.地質調査所.

5万分の1地質図幅「古川」ベクトルデータ(バージョンv01)産業技術総合研究所地質調査総合センター,https://datastore.gsj.jp/

5万分の1地質図幅「岩ヶ崎」ベクトルデータ(バージョンv01)産業技術総合研究所地質調査総合センター,https://datastore.gsj.jp/